漫长的告别

临近年末的一次吃饭,免不了的话题,是谈论「时间过得好快」。

我正与碗里的一块猪蹄做搏斗。门牙和虎牙不断摩擦,试着把骨头上最后一点肉刮下来。之后又反复咀嚼着那块饱含韧劲的结缔组织,直到滋味逐渐被冲淡,咽下去后,我才开口:「Emmm,但我觉得今年还蛮长的……」

「过得很快」的时间总是相似的。日与日之间的界限变得模糊,结束后,就能将其浓缩成一幅画面,定义为一个「时期」。

但 2024 年的体感是马不停蹄的,新的计划不断涌现、延伸,让时间的口感变得耐嚼,味道也更复杂。即便到现在,距离年末已经只剩下一周,依然没有尘埃落定的感觉。

不过我很清楚,人生中最好的日子,已经走到了最后的延音上,这既是返场演出,也是漫长的告别。

一

我并没有从一开始,就下定决心要去看 The Eras Tour。

更早些年,我曾有两次机会去看 Taylor Swift,分别是 1989 的上海场和 reputation 东京场,都是讨论到了订票这一步,最后放弃了。

The Eras Tour 公布的时候,我们还身处于疫情末尾,没人觉得这个计划有哪怕一丝一毫的可行性。去年夏天,我一度想过去看悉尼或墨尔本的场,连续几个早上起来,守在电脑前抢票,但都没有抢到。

直到去年平安夜,在武汉的酒吧独酌。当发现闲鱼上有人在卖东京场 VIP1 的票,且确认不是诈骗的时候,我迅速意识到,这可能是「这辈子仅有的机会」,且只要轻轻踮脚,就能够抓住它。

不过,当时的我全然不知道,这段旅途会如此坎坷。

出发那天降下大雪,从武汉出发的高铁全数晚点,导致无法赶上广州起飞的航班。在高铁上,我一边手忙脚乱地买第二天的机票,一边发现相机被人偷了。

第二天飞往东京,又是豪雪。降落时我经历了人生中最激烈的一次飞行颠簸,如果不是安全带约束,整个人可能要被抛到机舱的半空。所幸最后飞机平稳准时降落,雪花纷纷,那是我这辈子见过最大的一场雪。

又次日,我一早去秋叶原买了一套新相机。当我坐在麦当劳一边吃早餐,一边设置相机时,一股汹涌的寒意和眩晕感袭来,我即将经历一场相当严重的流感。

在去到 Tokyo Dome 现场前一个月,我已经和同学去电影院看过了大电影的版本,体验已相当摄人心魄。但当现场的倒计时结束,「It’s been a long time」的前奏响起,一切又变得不再一样。

我知道这种感受用文字描述起来相当苍白,无非就是「过去的记忆和失去的时间,汹涌回潮,像是有无数的电流穿过身体」之类的话,但一切就是如此。

去年夏天,有在美国的朋友去了西雅图那一场,之后他跟我说:「2019 年专辑刚出来的时候,自己并不喜欢 Cruel Summer 这首歌。但时隔四年在现场听到,就忍不住流下眼泪。」

我当然知道他的意思,因为就是在这样的时刻,我们得以感受到时间的尺度和分量。

值得庆幸的是,去看 The Eras Tour 的那一晚,正是一次流感汹涌发作前,最后的时间窗口。两天后是春节,当我和朋友一起吃「年夜饭」的时候,我已经处于一个止不住咳嗽的状态。

这场旅途最后的暴击发生在第二天,当我来到羽田机场准备回家时,发现全日空的联程往返机票,如果没有坐第一程,第二程也会因此无效。处于重感冒之中,相当虚弱的我,又临时买了一张特别贵的机票,回到家。

此时很适合问一个非常经典的问题:「如果早知如此艰难,你还会选择这么做吗?」

我想答案毫无疑问是肯定的。这段旅途让我获得了一个并不新鲜,但无比切身的顿悟:

旅行的次数越多,你越应该明白,一切都是墨菲定律下的必然:坏天气、误机、新干线停运,各种错误的时间窗口,走错了路线导致看不到夕阳,降落在豪雪的东京但路上弄丢了伞和相机……

而人生真正闪光的宝贵之处,就在于我们把最稀松平常的东西,那些意外和偶然,捏合成一段特别的故事,也就是「让平凡之物超越生活的时刻」。

二

二月末,我突然看到今年 Primavera Sound 的阵容里,有 Vampire Weekend 和 Lana Del Rey。又是在很短的时间里,我决定抓住这个机会,迅速订好了门票和机票。

这也是一段期待已久的旅行,是我迟迟未能下定决心的,第一次去欧洲。

5 月,初夏的深夜,我登上航班,向西飞行。

这种感觉很奇妙,因为向西飞,就像是在追赶地球自转,一切都被拉长放慢。从零点的广州起飞,经过 7 个小时,落地迪拜中转的时候,窗外依然是一片漆黑。在机场等到迪拜的太阳升起,又飞 7 个小时,落地巴塞罗那的时候,太阳才刚过正午。

到酒店放好行李,洗澡、吃饭,去海边逛了一圈,买东西……直到晚上八点多,天色都没有暗下去的意思。相当于经历了一场 18 小时的白昼,像是这一天永远不会结束一样。

就在这一天,我明确感受到了今年的夏意。

两天后,音乐节开幕。那天中午,我在酒店隔壁吃饭的时候,遇到了一个纽约来的小哥 D 桑,一起攀谈了一阵。

他在纽约的一个艺术院线做 curator,我们从 Vampire Weekend 聊到了 Woody Allen,Mitski、Faye Webster,还有最后一天也将登场演出的 SZA。他说,他和 SZA 是一个高中的,他哥哥的老婆,曾和 SZA 在一个体操队,是很好的朋友。

堪称一段奇遇。最后,他还提醒我,晚上看完 Vampire Weekend 可以继续留在主舞台看 Pulp,因为他上午遇到的一个伦敦来的 50 多岁的大叔,就是来看这个乐队的。

其实 Pulp 完全不是什么独立小众乐队,之后我有过怀疑:为什么曾经推荐我听 Oasis、Blur 和 Suede 的朋友从未提起过 Pulp。但这又是后稀缺时代合理的常态——美国人也不知道他们呢。

但这些都不重要了,晚上,当 Jarvis Cocker 登台唱起 Disco 2000 的时候,我几乎只花了一秒钟,就意识到这段旋律和歌词的传奇之处。这首歌实际唱的就是「你可以轻易地回到过去,但那里已经没有人了。」

当时我的腿已经又酸又胀,所以端着一杯啤酒,坐在人群后面的草地上。我和 D 桑说:

There was this moment, when the realization came to me that if I don’t grab this opportunity, come here to see Lana, Vampire Weekend and SZA, then my 20s, those best years of mine is just gonna be…a loose end.

It’s not only about 3 years of COVID, it’s like everything, we’re in this fucking period of time where humanity is on a huge decline and everything we’ve cared about were just burnt to the ground.

然后我听了 Pulp 的故事。从成立,艰难的早期尝试,到 90 年代走红,之后停止活动,以及去年的重组。这段旅途毫无疑问是破碎的,七零八落的。乐队最初的贝斯手 Steve Macker 甚至已于去年去世了,Disco 2000 里唱到的女孩 Deborah 也是。

全场演出落幕后,我陷入了一阵沉默,然后说:

This is not just a band reforming, this is encore of life.

三

今年盛夏的暑假之旅,选择了去九州。

九州对我来说,并不是一个有太多「伏笔」的地方。预想中,这大概会是一场比较轻松的独自漫游。

但刚落地东京,宫崎就发生了 6 级地震。第二天候机飞往鹿儿岛时,电视画面上一直挂着「南海トラフ巨大地震注意」的竖幅。

之后坐电车,在漆黑的夜里前往指宿。列车开出鹿儿岛市后,车上就只剩下两三个乘客,到达日本最南端的指宿时已是深夜,这种小城自然是漆黑,只能听到海浪规律的撞击声,看不到任何海岸线的轮廓。

而整个旅馆更是弥漫着一股 20 世纪的味道。谷歌地图上有人写下评论:

40 年前我来这里出过差,40 年过去了,一切都没有变。

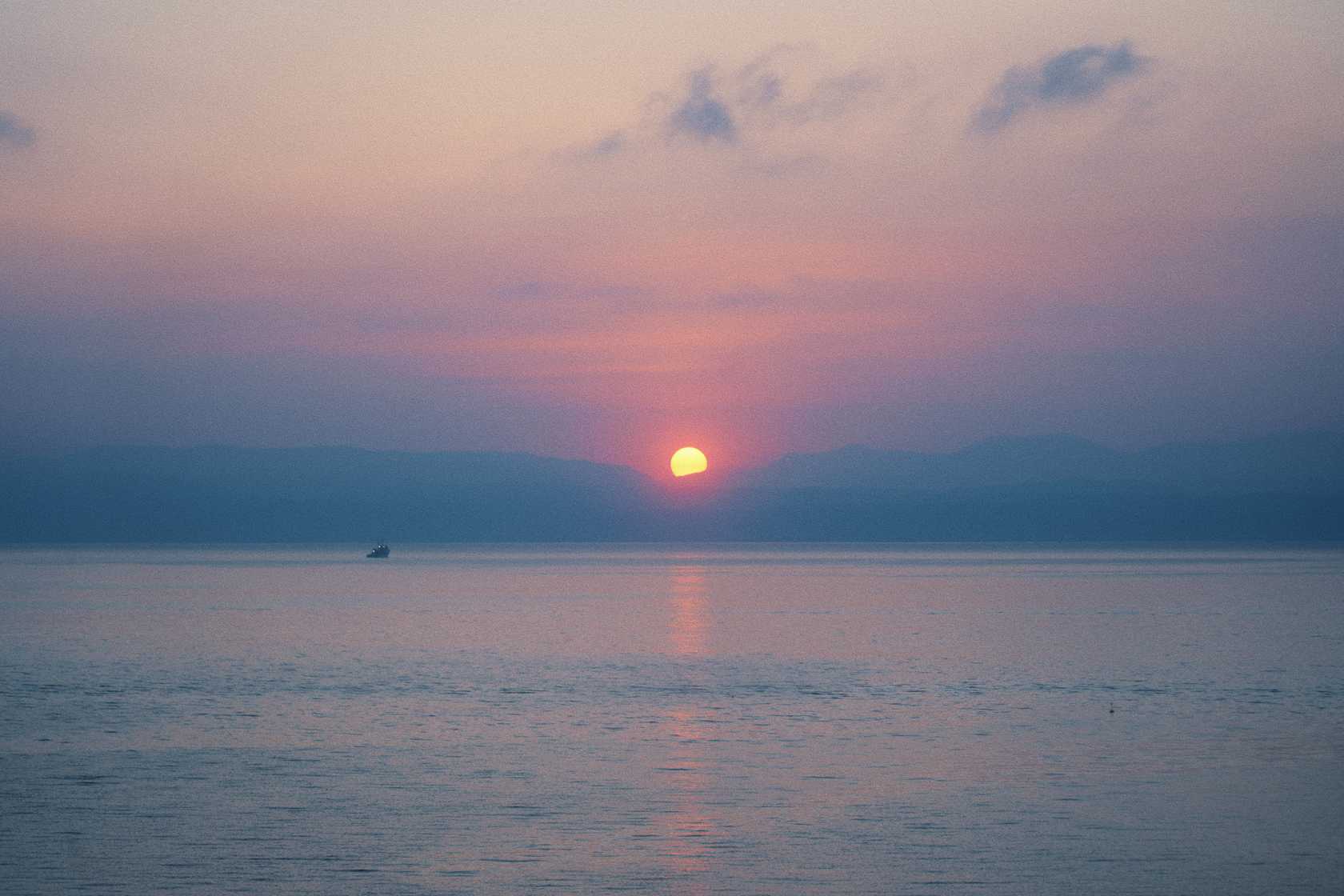

直到清晨,被亮起来的天空唤醒。海平面那边的朝霞呈现出鲑鱼一般的粉色,有一艘捕鱼船亮着灯,逐渐向海岸靠近。又过了一会儿,太阳升起来了。

此刻令人想到三岛由纪夫在《潮骚》里描绘的那个丰饶的,予以人们馈赠的海。就是在这样的时刻里,我们获得了对抗灾厄和治愈创伤的能量。

实际上,这段旅途中所遇到的「故缘」,比我想象中要多得多。

从 JR 最南车站西大山,曾是 2010 年夏天「青春18きっぷ」的看板海报取景地;到阿苏火山上的草千里ヶ浜,是摩托爱好者十年一度举办摄影会的地方;再到九十九岛和长崎的盆会活动「精霊流し」……我并未提前计划,但还是与它不期而遇。

类似事情发生的时候,你可能会自问,这到底是偶然?还是命运?但有时候这个缘由其实并不重要,因为无论如何,你都无法再忘记了,它已经成为了你人生故事的一部分。

今年是我彻底与优绩主义切割的一年。我不再追求任何世俗标尺上的成功,而是希望找到一些真正「特别」的体验:

Sometimes you just get fixated on something and you don’t even know why. But to me, it’s all about making this feeling last.

正是这种感受,令人确信,人生还有「值得一过」的可能。

四

最后,今年还有一件关键的大事,是确诊 ADHD,并开始接受治疗。

确诊之前,当我向其他人表示自己可能有 ADHD 时,大部分人的第一反应都是「你的学习和工作表现,似乎并不像是有障碍的样子」。这令人语塞,因为我并不想用「高功能代偿」的话术去解释,我并不觉得自己是某种「天才」。

确实,即便只挤出很小一部分的注意力,我也能「活得下去」。嗑一发咖啡,交上几个稿,换了钱买点游戏,即便只玩其中很少的一些,不行就氪两发手游,每年再旅行个两三次。

大部分人的人生也就是这样——那些深刻的、全情投入的体验,本来就很稀缺。

特别是近几年,身边一些我曾以为和他们共享着同一美学、原则和追求的的朋友,一个个选择了那种「是人生赢家,但并无任何特别之处,没什么活的必要」的生活。

也正因如此,令我越来越确信,值得一过的生活,绝不是「活得下去」那么简单。那些必须拼命寻找活着的理由,经得起审视和诘问的日子,才是真正的「活过」。

寻求医学诊断的过程,其实意外地顺利,其中最艰难的部分可能是守着周三晚上放号的点预约挂号。之后就是一系列稀松平常的检查和测评,当我还没反应过来的时候,就已经在每个月定期拿药了。

吃上药之后,某种程度上时间变得更慢了。行动力槽补满后,很多以前需要漫长心理建设,才能艰难完成的事情,现在做起来都变得更简单。某种程度上,ADHD 的药物能令人进入一种类似于「入定」的状态,充分专注于此刻的时间和想法。这是一种对「活在当下」的具像化。

这也是今年令人感觉「很长」的原因之一。我越来越多专注于当下要做的事情和所处的环境,并因此感到一种 inner peace。

特别是当去到很多宗教场所时,尽管我没有明确的信奉对象,甚至没有具体的愿念,依然能在那些本身具备美感的建筑里,感受到「圆相」的存在。

这种「圆相」,成为了我对抗虚无和存在主义深渊的关键助力。

最后,在二十岁的末尾,我来到名古屋,进行最后的「圣地巡礼」。当你在进行圣地巡礼时,那些场所某种程度上也成为了一种「宗教场所」,象征着我们曾信奉和追求过的美学。

在十年的尺度上,我追看了《吹响吧!上低音号》的全部 TV 和剧场版动画,此刻引用一句有点矫情的话,「试问人这一辈子有几个十年?」

十几岁的时候,我们往往还没有建立起足够的觉悟,总会认为未来有无限的时间。但到三十岁,就像是 JRPG 玩到了第三章或第四章,你已经大体摸到了整个故事的了轮廓,对之后的进度有了预期。

五

2024 年,走向尾声。

关于 2024 到底是否是一个「好年」,我想,任何个人体验都无法为其定义。如果要在稍广泛的层面为 2024 找一个形容词,我相信大部分人会同意的一个选项是 hopeless。

后现代的全面衰退已经到来,我们已经无法自我说服「明天会更好」。大家怀念过去的频率越来越高,任何好的感受,都并非新造的生活,而是旧时代的余韵,我们挥手,经历着一场漫长的告别。

但在 2024 年的最后一天,我最想说的还是:当下或许我们无法确认自己要过怎样的生活,人生的意义无法先验,但我们至少可以确认自己不想过怎样的生活。

在一个没有希望的时代,依然不要停止自我审视。因为往往是在我们意识到「感觉也没有一定要活下去的理由」之后,我们才更接近值得一过的人生。

即便伴随着创伤和痛苦,我们也获得了「活过」的实感。此刻,步履还没到该停下的时候。